Windowsには、普段あまり知られていない便利なツールがいくつも存在します。中には、知ってさえいれば業務の効率が向上するものもありますが、残念ながら十分に認知されず、非推奨となり、やがてOSから削除されてしまうものも少なくありません。

今回ご紹介するのは「PSR.exe(問題ステップ記録ツール)」という機能です。Microsoftのサポートとやり取りをする中で、このツールの存在を知った方もいるかもしれません。

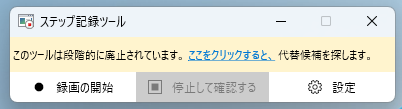

しかし、このPSR.exeは2023年11月にMicrosoftから「非推奨」と発表され、今後のWindowsアップデートで削除される予定です。知らないうちに便利なツールが消えてしまうのは少し寂しいですね。

PSR.exeとは? どんな時に使うのか

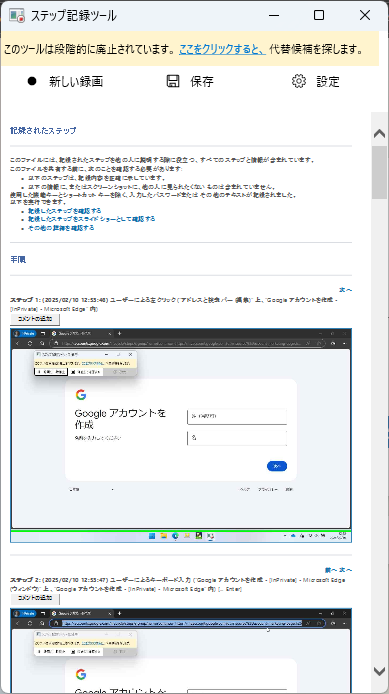

PSR.exe(問題ステップ記録ツール)は、Windowsに標準搭載されているスクリーンキャプチャツールの一種で、操作手順を自動で記録し、スクリーンショット付きのレポートを作成できる機能です。

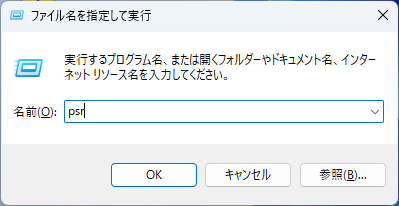

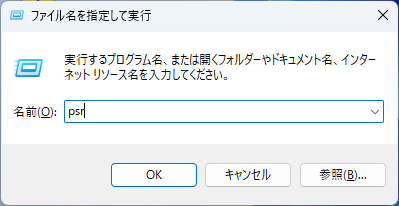

(Windowsキー + R を押し、「psr」と入力し、Enter)

例えば、以下のような場面で活躍します

- PCで発生している問題をMicrosoftサポートや社内のIT担当者に伝えたいが、言葉では説明しづらいとき

- マニュアルを作成する際に、特定の操作手順を簡単に記録したいとき

PSR.exeを使えば、画面のスクリーンショットとともに 「どのボタンを押したか」 などの情報が自動的に記録され、分かりやすいレポートとして出力できます。

「画面のどこを操作したのか?」を一目で伝えられるため、 トラブルシューティングや操作マニュアル作成に非常に便利 でした。

(録画を停止後に内容をMHT形式で確認できます)

PSR.exeが非推奨となる理由

便利なツールであるPSR.exeですが、 2023年11月にMicrosoftより非推奨と発表 されました。今後のWindowsアップデートで削除される予定です。

その背景として考えられるのは以下の点です。

1 更新頻度の低さ

- PSR.exeはWindows 7の時代から存在していましたが、近年ほとんど更新されておらず、最新のWindows環境に最適化されていませんでした。

2 セキュリティの問題

- PSR.exeは操作を詳細に記録できる反面、悪用されるリスクもありました。例えば、機密情報を含む画面が意図せず記録されてしまう可能性があります。

3 代替手段の普及

- Windowsには「Xbox Game Bar(Win+G)」や「Snipping Tool(Win+Shift+S)」など、画面を記録する他の方法が増えてきました。

- Microsoft Teamsにも画面共有や録画機能があり、サポート用途としてはより適した選択肢になりつつあります。

このような理由から、PSR.exeは 今後のWindowsアップデートで削除される予定 です。

PSR.exeの代替手段は?

PSR.exeの代替として、以下のツールが活用できます。

Xbox Game Bar(Win+G) → 画面録画が可能(動画として残せる)

Snipping Tool(Win+Shift+S) → 画面キャプチャに便利

Microsoft Teamsの画面共有 → リアルタイムで相手に画面を見せながら説明可能

Step Recorder系のサードパーティツール → 「ShareX」「Greenshot」など、高機能なキャプチャツールも多数存在

用途に応じて、これらの代替ツールを活用することで、PSR.exeの機能を補完できます。

他にも消えていくWindowsの便利機能は?

PSR.exeのように、「知る人ぞ知る便利なツール」だったのに、非推奨になって消えてしまった機能は他にもあります。例えば…

Internet Explorer(IE) → 2022年6月にサポート終了

コントロールパネル(従来の設定画面) → 徐々に「設定」アプリへ移行中

Windows 7時代の付属アプリ(ペイント3D、メール、ニュースなど) → 近年、多くが削除または非推奨に

これらの機能も、新しい技術に置き換えられたり、別の手段が提供されたりすることで役目を終えていきます。

まとめ

PSR.exeは、操作手順を記録してスクリーンショット付きのレポートを作成できる便利なツールでしたが、2023年11月に非推奨となり、将来的に削除される予定です。

今後は、Xbox Game BarやSnipping Tool、Teamsの画面共有などの 代替手段を活用 することで、同様の機能を補えます。

Windowsの進化に伴い、消えていく機能もあれば、新しく登場する便利な機能もあります。普段あまり使われていないけれど、知っていれば役立つツールがまだまだあるかもしれませんね。

ぜひ、今のうちに PSR.exeを試してみて、業務の効率化に役立ててみてはいかがでしょうか?