実況 : 錦織、見事なバックのダウンザライン

審判 : フォルトー

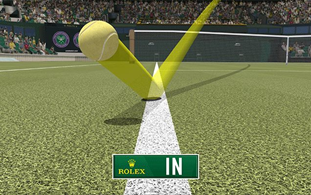

実況 : 審判のアウトのジャッジに対して、錦織選手、チャレンジを要求です。

さぁ~、どうでしょう!?

実況 : うぉ~ 入っている、インの判定です、ポイントは錦織選手に移ります・・・。

テニスのウィンブルドン選手権や全米オープンでよく見られるチャレンジのシーン。

チャレンジシステムとは、テニスなどの試合の最中に自分(又は相手)が打ったボールが

ライン際に落ちて、審判が出した判定に対して異議がある時に、ビデオ映像で判定を

行うシステムのことです。「ビデオ判定」とも言われます。

このチャレンジシステム、テニスの4大大会では、「全豪オープン」、「ウィンブルドン」

「全米オープン」で使われます。全豪、全米はハードコート(コンクリートでできたコート)

ウィンブルドンはグラスコート(芝でできたコート)で行われ、これらのコートではボールが

バウンドした跡が残らないためチャレンジシステムが使われます。

全仏オープンはクレーコート(赤土でできたコート)で行われ、クレーコートではボールの

バウンドした跡が残るため、目視判定となります。

チャレンジシステムの仕組みは、コートの周囲に設置された複数台のハイスピードカメラ

の映像がコンピュータで3D映像に変換され映し出す映像処理システムがコートの外で

動いています。ひと昔前までは考えられなかったハイテク技術がスポーツの世界を支え

ているんですね。来年の東京オリンピックが更に楽しみになりました。

サラ川柳風に ”言ったよね?”、 ん—っ、「ち、チャレンジぃ~」