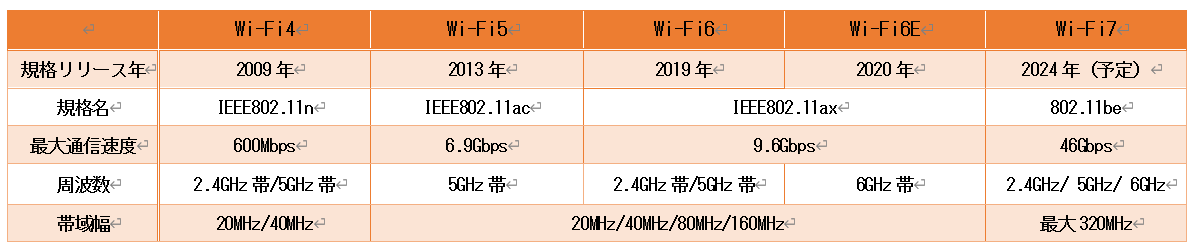

無線通信規格である「Wi-Fi6E」を、ご存知でしょうか?

この「Wi-Fi6E」は、「Wi-Fi6」を拡張した無線通信規格という位置づけで、Extend(拡張)のEです。

この「Wi-Fi6E」には「6GHz帯」という20年ぶり以上となる新帯域が加わりました。

では「Wi-Fi6E」の登場で、「6GHz帯」の追加により従来の規格となにが違うのか簡単にまとめますと以下の特徴があります。

- 「6GHz帯」の一段と広い周波数幅の使用が可能となり、通信混雑緩和や通信時のチャンネルの選択肢が増えたことによる安定した通信が可能。

- 5GHz帯では気象レーダーや航空レーダーなどのレーダー波が利用されており、検出するとの電波を一時停止する機能DFS(Dynamic Frequency Selection)がありますが、「6GHz帯」ではレーダー波の使用が無いため制限等がありません。

また2023年12月22日に電波法の改正が発表され、国内で320MHzの帯域幅の利用と4096-QAMの変調技術を採用した「Wi-Fi 7」による通信が可能になりました。

「Wi-Fi7」の最大の特徴は超高速通信で最大46Gbpsまで高速化でき、さまざまなコンテンツ拡大が期待できます。

なお、これらのメリットを得るには、Wi-Fiルーターとスマホやパソコンなど送受信両方の機器が通信規格に対応している必要があります。

進化を続ける無線通信ですが、各メーカーの通信規格に対応した機器の本格的な普及が待ち遠しいですね。

一部出典:Wi-Fi 6E 到来!分かりやすく解説します https://www.buffalo.jp/topics/knowledge/detail/wifi6e.html