昨年から猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症。

これらの感染症に立ち向かうべく日々奮闘されている医療従事者の皆様には、本当に頭の下がる思いでございます。

さてさて、今般テレビドラマ等で医療系ドラマが多々ございますが、その中で医師役の俳優が「あの患者さんの〇〇の検査予約しといて」とか「この患者さんのカルテはどうなってる?」などのセリフがあります。ひと昔前ならば、看護師さんやコメディカルの人が検査依頼伝票を記入したり、紙カルテが保管されている棚から患者さんのカルテを探し出したりしていましたが、現在ではパソコンやタブレット端末を操作して、電子カルテに患者さんのID情報を入力してカルテ情報をすぐに表示したり、電子カルテ内に組み込まれたオーダーリングシステムを使用して患者さんの検査オーダーの入力も短時間で済ませたりできるようになってきています。

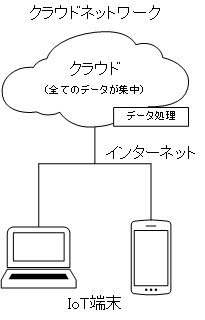

これらの電子カルテは医師が手書きで記入した紙カルテをスキャンして画像として保存しておき、必要に応じてその画像を呼び出して画面に表示するといったシステムもあるとは思いますが、大半の電子カルテは医師が入力したカルテ情報や検査結果の情報をデータとしてサーバ内に保存して、必要に応じて画面上にデータとして表示させているシステムが大半を占めていると思います。

これらの情報をデータとして保存する際に、入力したデータをつらつらと保存する場合もあるでしょうが、それではデータの保存領域が膨れ上がっていく可能性もあります。ある程度の情報をコード化して保存したほうが、カルテ情報を表示させる時に時間が掛からないとか、後の会計情報を作成する際に素早く出来るといったメリットも出てくるかと思います。

コード化といった部分では、一般財団法人 医療情報システム開発センター(MEDIS-DC)(https://www.medis.or.jp/4_hyojyun/medis-master/)にてコード化されており、一般的にはMEDISコードと呼ばれているものもあります。このMEDISコードの他にも厚生労働省が提供する医療保険請求用のコードなどがありますが、ここではMEDISコードについて書いていきます。

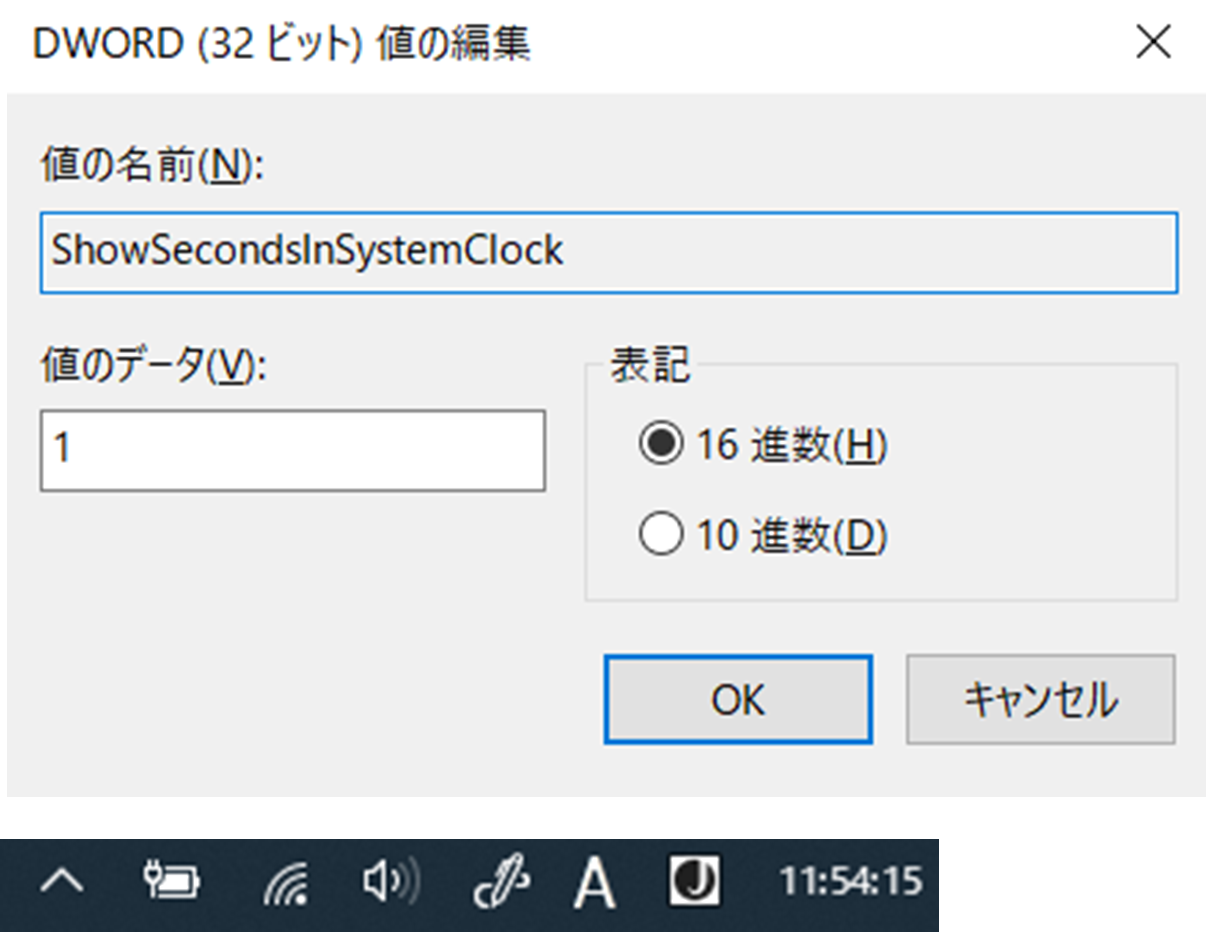

検査の場合、分析物名(5桁英数字)、検査識別(4桁数字)、検体材料(3桁数字)、測定方法(3桁数字)、結果の形態(2桁数字)の合計17桁の英数字を組み合わせで検査コードを作成することができます。昨今のニュースなどで新型コロナウイルスでのPCR検査というのをよく耳にしますが、この新型コロナウイルスの検査の場合のコードについてひも解いてみようと思います。

新型コロナウイルスの鼻腔拭い液でのPCR検査というのは、

分析物名「SARS-COV-2」MEDISコード「5F625」

識別名「ウイルスRNA」MEDISコード「1450」

検査材料名「鼻汁・鼻腔擦過物」MEDISコード「063」

測定方法名「リアルタイムRT-PCR法」MEDISコード「875」

結果識別名「判定」MEDISコード「11」

これら5つのコードを組み合わせて「5F625145006387511」が、いわゆる綿棒で鼻の中をグリグリして検体採取する新型コロナウイルスPCR検査と呼ばれる検査のコードになります。

この識別名が「ウイルス抗原」になるといわゆるウイルス抗原検査と呼ばれる検査となり、コードとしては「1410」となります。

検査材料として、「唾液」の場合は「056」、「喀痰」の場合だと「061」となります。

測定方法として、抗原迅速検査時に使用される「イムノクロマトグラフィ法」の場合は、コードは「190」となります。

結果識別としては、陰性・陽性の「判定」ではなく、数値として表記される場合は「定量値」となり、コードは「01」となります。

一つの検査項目でも、検査材料や測定方法の違いで組み合わせは多岐に渡ります。

このMEDISコードはどちらかというと、外部とのデータ連携時に用いられる場合が多く、院内の電子カルテ内にはその病院独自のコードを割り当てている場合も多いですが、何かの折、病院にお世話になる場合に、診察室等で電子カルテの画面を見る機会がある際には、このような文字や数値の羅列コードが院内のネットワーク内を飛び交っていて、医療従事者の日々の活動を陰で支えているんだなと思っていただければと思います。